過失割合を確認しよう

はじめに

ウィンベル合同会社です。

今回は、事務が損害計算を行う中で確認すべき過失割合についてご紹介します。

最終的な過失割合の検討は弁護士が行いますが、事務の方でも正確に事故態様を見たうえで過失割合を確認できるようになると、スムーズに損害計算を完成させることができます。

過失割合とは

交通事故が起きた時、被害者と加害者それぞれにどの程度の不注意があるか、割合を表したものを「過失割合」といいます。

事故態様ごとに基本的な過失割合は決まっていますが、どちらかに速度違反や著しい過失等がある場合、修正が加わり、基本過失とは異なる割合になります。

そのため、事故態様によって過失割合は変わってきます。

過失割合の調べ方

過失割合を判断するために以下の要素が考慮されます。

- 事故の状況: 道路状況、天候、時間帯など

- 当事者について: 高齢者、子ども

- 各当事者の行動: 車の速度、信号無視、一時停止違反など

- 過去の判例: 類似の事故の判例を参考にします

刑事記録

刑事記録は、警察が事故発生時に作成する記録で、刑事裁判で使用されます。

事故状況や当事者の供述などが詳細に記載されており、検察庁に依頼して取付を行います。

実況見分の内容も刑事記録内の「実況見分調書」に記載されます。※刑事記録については後日ご紹介したいと思います。

ドライブレコーダー

双方の車両にドライブレコーダーがついている場合はデータを取り寄せて確認しましょう。

相手車両のドライブレコーダーは、一括対応されている場合は相手方の任意保険会社に依頼して共有してもらうとよいでしょう。

※保存された映像は、一定期間経過すると消えてしまう可能性もあります

ご自身の車分のデータ保存とあわせて、なるべく早めに相手のドライブレコーダーの有無やデータの共有依頼をしましょう。

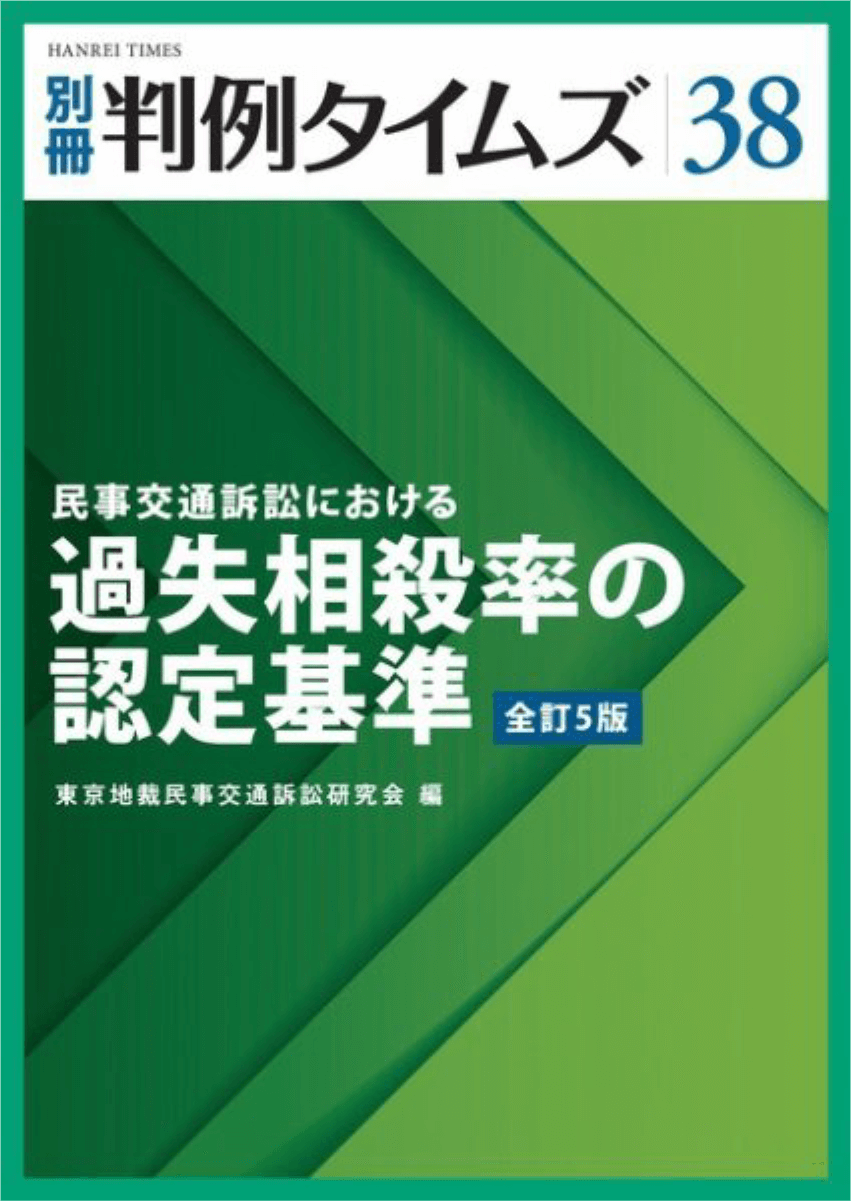

資料等を元に事故態様の確認ができたら、「別冊判例タイムズ38」という書籍を使用して過失割合を調べます(以下、判タと言います。)。

この書籍には事故態様別の過失割合や修正要素について記されており、交通事故を扱うほとんどの法律事務所で使用されているのではないでしょうか。

引用:判例タイムズ社HP(https://www.hanta.co.jp/books/6137/)

判タを見ながら過失割合を検討してみよう

それでは、実際に判タで調べてみます

- 事故状況の例

-

- 四輪車同士の事故

- 信号機のある交差点

- A車両は直線、B車両は右折車(A車両の対向車)

- 双方車両共に青信号で進入

- B車両は方向指示器の合図なしで右折

- 上記以外の修正要素なし

- 調べ方

-

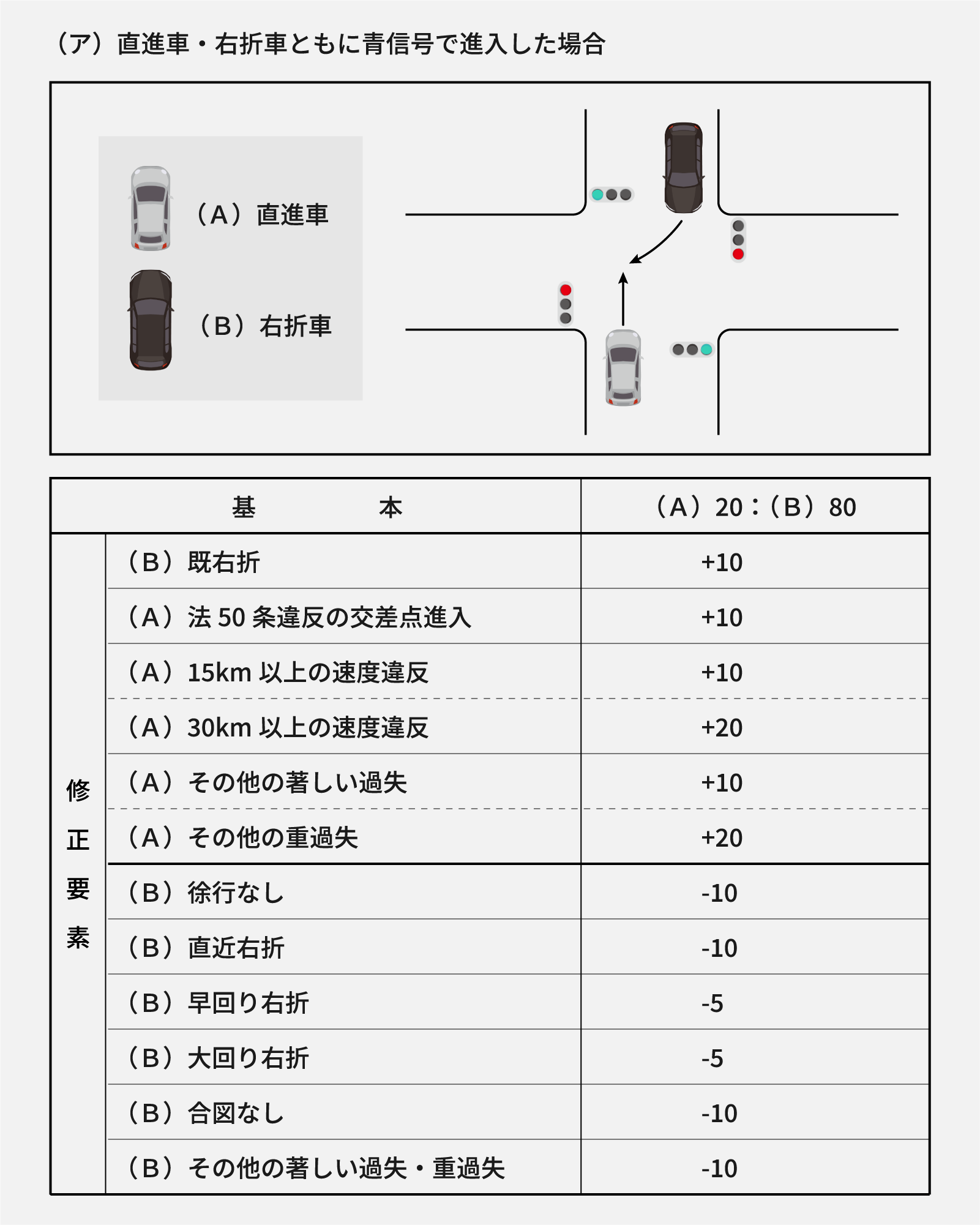

①判タの細目次から該当の事故態様を確認

→四輪車同士、歩行者と四輪車の事故のように分かれており、探しやすいです②該当の事故態様の図を探す

③図を見つけたら、基本過失と適用されるであろう修正要素を確認

④確認した過失割合を損害計算書に入力

→備考欄または余白部分に基本過失と修正要素について簡単にメモを残しておくと◎

上記に沿って調べると、例題の事故状況は、図【107】が適用されることが分かります。(下図はイメージです。)

図【107】の基本過失は、A(=直進車)が20、B(=右折車)が80です。

修正要素をみると、Bの「合図なし」は-10とあります。 Aの基本過失を減算し、例題の事故における過失割合は、10:90となります。

金額について

今回は過失割合の確認方法についてご紹介しました。

過失が争点となる事案は、検討すべき資料を早期から集めるようにしましょう!

また、例の事故態様は比較的調べやすいものでしたが、複雑な事故態様の場合、判タの該当図の検討が難しいかもしれません。

そのような時は、考えられそうな図をいくつかピックアップして弁護士に報告するかたちでもよいかと思います!

今回は以上となります。

ここまで読んでいただきありがとうございます!次回もお楽しみに。